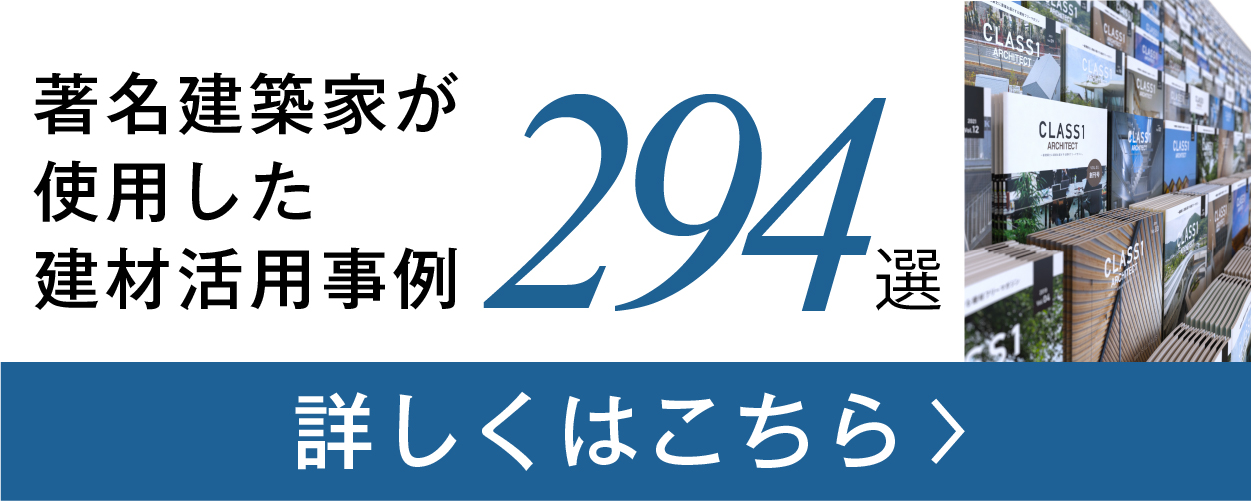

続 : ニチハ「ドライジョイント工法」の施工方法動画【窓・ドアまわり編】

昨日の記事で「ドライジョイント工法」の動画、前半部分を見ました。後半の窓やドアまわりの施工も簡単なのか、引き続き見て行きましょう。(前半の記事はこちら)

開口部仕様1という方法は、クギを使わずシーリングも不要な施工方法ですが専用工具が必要です。必要な専用工具はマキタジョイントカッタPJ7000です。

必要な専用部材はこちら。10種類と多めですが、開口部仕様1のものには1と名前に入っているので分かりやすいです。

施工は①サッシまわりに下地を作り②サイディングを留め付け、③サッシまわりの隙間にベース材と④トップ材を取り付ける流れです。

①下地作り

サイディングを留め付けるための胴縁は90mmのものを使います。

サッシからは45mmの隙間を空けます。

鋼板下地材1[コーナー用]の止水材が確実に潰されるようにサッシに押し付け、

付属のビスで三ヶ所を留め付けます。

鋼板下地材1[コーナー用]の止水材も押しつぶされるように、鋼板下地材1[一般部用]をサッシに押しつけ取り付けます。

360mm以下の間隔で、付属のビスで留め付けます。

②サイディング留め付け

窓まわりのサイディングは、サッシから28mmの隙間を空けます。

横幅が500mm以上ある場合は、サイディングに金具を取り付けるためのスリットを専用工具で作ります。

スリットを作る間隔は500mm以下です。

カットや加工した塗装の無い部分のサイディングは水を吸収し劣化しやすいので、それを防ぐためにモエンシーラーを塗ります。

ここではモエンシーラーの2度塗りが必要です。

サイディングに作ったスリットに、スリット加工部用留付金具をはめ込みます。

サイディングの取り付けは、サッシ左右は通常通り留付金具EXで留め付け、

サッシ上下は取り付けたスリット加工部用留付金具に別売の専用ビス(JK1510)を使って留め付けます。

③ベース材の取り付け

サッシ下とサッシ横に取り付けるアルミ開口ベース材1に、下図のように止水材を貼り付けます。

サッシ下側に取り付けるアルミ開口ベース材1の両端に、上側まで続くように止水材を貼り付けます。

サッシの両サイドに取り付けるアルミ開口ベース材1は、上側に一直線に止水材を貼り付けます。

1・2・3の順に上下は5mm、左右は7mmの隙間が空くように取り付けます。

留め付けは付属のビスで、500mm以下の間隔にします。

その際にアルミ開口ベース材1の止水材が押しつぶされるよう、押し付けて留め付けましょう。

アルミ開口トップ受け材1を下図のように、

付属のビスで両端を留め付けます。

④トップ材の取り付け

アルミ開口トップ材1[横用]を先に取り付けますが、その際にアルミ開口トップ材1[縦用]と2mm重なる長さにします。

アルミ開口トップ受け材1にアルミ開口トップ材1をカチッとはめ込みます。

アルミ開口トップ材1[縦用]には、上下の穴に樹脂キャップ1を取り付けます。

横用と同じく、カチッとはめ込めば完成です。

ここまでが開口部仕様1でした。次は「開口部仕様2」についてです。こちらは一部表からは見えない位置にシーリングをするものの、専用工具が必要なく専用部材も6種類と少なくなる施工方法です。

大きな流れは①サッシまわりに下地を作り、②サイディングを留め付け、③サッシまわりに受け材を留め、④シーリングし、⑤トップ材を取り付ける流れです。

①下地作り

胴縁には先程と同じ90mmを使い、鋼板下地材2を下図のように留め付けます。①の鋼板下地材2より③の鋼板下地材2の方が長いことに注意が必要です。

鋼板下地材2裏側のシールを剥がし、隙間が出来ないようにサッシに押し付けて貼り付けます。

専用ビスを使い、500mm以下の間隔で留め付けます。

鋼板下地材2同士で段差が出来ないように注意しましょう。

②サイディング留め付け

鋼板下地材2にあわせて加工したサイディングは、モエンシーラーを塗ります。ここも2回塗りです。

サッシ左右は通常通り留付金具EXで留め付けますが、サッシの上下には金具が無いので穴をあけます。

そこに表面用留付釘を打ち留め付けます。

サッシ左右のサイディングには、鋼板下地材2の止水材と重なる位置に付属の止水材を貼り付けます。

③受け材の留め付け

アルミ開口トップ受け材2に両面テープを貼り、仮留めします。

その際にスペーサーを利用し、サッシから5mm離して貼り付けます。

仮留め後にビスで下図のような間隔で留め付けます。

④シーリング

窓の角4ヶ所にある、鋼板下地材2の隙間にシーリングをします。

⑤トップ材の取り付け

開口部仕様2の場合は、アルミ開口トップ材2[横用]が[縦用]に3mm重なる長さにし、

嵌め込めば完成です。

専用工具の有無によって、2つの施工方法が用意されている点もうれしいですね。

この建材のポイント

| オススメなのは? | お手入れとか考えずに、使いたおしたい方 |

|---|---|

| 一番の強みは? | 板間のシーリングが不要でメンテナンスコストダウン |

| 施工の強みは? | 実同士をつなぎ合わせ、専用金具でとめる |